【ユーザーインタビュー】放課後等デイサービス ウィズ・ユー池上店 様

デジリハって実際どんな施設で、どんな風に使われているんだろう?そんな疑問の声にお応えして、デジリハユーザーを紹介していきます!今回は放課後等デイサービス「ウィズ・ユー池上店」さんです! 管理者・児童指導員の萩原さんにお話をうかがいました!

ーーウィズ・ユー池上店での業務・萩原さんの担当について教えてください

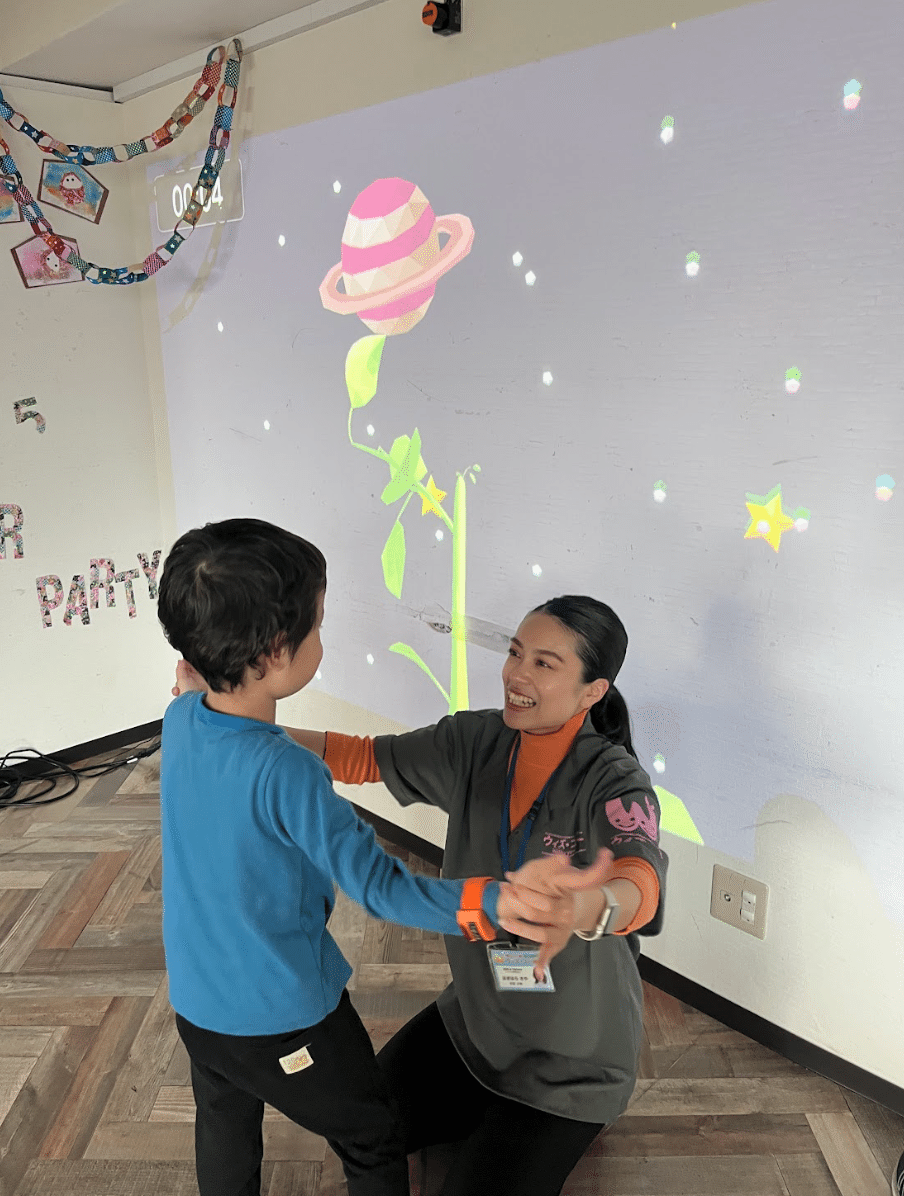

児童指導員、管理者という立場であるので、現場で直接子どもたちの支援もしながら、仕事の割り振りから職員の指示出しと、オールマイティに行っています。子どもたちに寄り添った支援をしたく、現場には積極的に顔を出し、一緒に身体を動かしたり、遊んだりしています。職員に指示を出す立場だからこそ、現場のことを誰よりも知っているべきだと思い、日々業務にあたっています。

ーーウィズ・ユー池上店に来る前も福祉業界に携わっていたのでしょうか?

池上店に来て、今年2月で丸3年が経ちます。池上店に来る前は大学院に通いながら、多機能型事業所で支援員をしていました。大学時代は舞踊学を専攻し、当時から「大学の教員になりたい!」という夢を抱き、大学卒業後はそのまま大学院に進み、舞踊学・舞踊教育に関する研究を行いました。

大学院時代のアルバイトで福祉に携わり、「療育業界って面白いかも!」と率直に感じたんです。もともと子どもが好き、教育にかかわりたいという思いもありましたし、療育は一人ひとりのこどもと向き合える!と感じ、福祉の道に進むことにしました。

ウィズ・ユー池上店に入職したきっかけはダンス療育!

以前勤めていた事業所は、ダンスに特化していて1時間のダンスレッスンで1クラスが構成されていました。ダンス×療育という私にとって素晴らしい環境だったのですが、会社の都合で閉所してしまったんです。

ダンス療育がしたいという想いが諦められず、ダンスができる事業所を探していたところ、ウィズ・ユー池上店が取り組んでいるとのことで応募しました。ウィズ・ユーは大きくフランチャイズ展開していて、子どもの自発性を重視した独自支援をしているので、支援員として管理者としてたくさん学ぶ機会があり、ありがたい限りです。

ーーウィズ・ユー池上店の特徴について教えてください

ウィズ・ユー池上では、身辺自立・社会性・問題解決力の向上を目指し、お子様方の【生きる力(自分の力で自分の人生を歩む力)】となるよう、メリハリのある支援を大切にしています。「できる・できない」ではなく「チャレンジした」「取り組めた」ことを評価し、こどもたちの課題を乗り越える力を信じて支援をしています。

世の中の教育観として「褒める教育」「叱らない子育て」は、よく取り上げられたり紹介されていたりしますよね。褒めるだけ、なんでも受容するようなかかわりは、こどもたちの課題を乗り越える力、忍耐力、自発性が充分に育たないと感じています。いっぱい転んで、ちょっと辛い思いや経験をして、それでも立ち上がって、たくましく成長していく。嫌なことから回避する生き方を覚えてほしくないんです。少し壁が高くても、自分の力で乗り越えてほしい。そんな想いで私たちはメリハリのある支援・集団療育を行っています。ウィズ・ユー池上に通うこどもたちはたくましい子が多いですよ!

池上店に通う親御さんたちも、療育の考えに共感して通所へ

見学時に親御さんたちには、ウィズ・ユーの療育や教育方針を事前に伝えています。「本人の好きなことをさせて欲しい」「あまり叱らないで欲しい」という要望に対して、池上店は いい意味でも悪い意味でも”厳しい”と、包み隠さずに共有していますね。上辺だけの良いことばかりを伝えても、支援に乖離が生じてしまいますから、事前にきちんと池上の療育方針をお伝えするようにしています。

ーー萩原さんがデジリハを初めて体験してみたときの率直な感想を教えてください。

率直にすごい!楽しい!きっと子どもたちが喜ぶにちがいない!と想像できましたね。大人がこんなに夢中になって楽しいと思えることは、子どもたちも楽しい!絶対ハマるだろうなと感じました。

目、耳から情報が得やすく、タッチしたら動く・光る・音が鳴る、この3拍子は子どもたちにとって、わかりやすく取り組みやすいんですよね。興味の幅が少ないお子さまでも、なにかしらヒットするものがあるだろうと感じ、どうやって子どもたちを夢中にさせよう?と使用する前から妄想が止まりませんでした(笑)

ーー導入前にそう思ってもらえるのは、萩原さんが直接現場に入り、日々お子さんとまっすぐ向き合っているからですね。

そうですね。私は管理者という立場ではありますが、現場でこどもと日々向き合うことを大切にしているので、ひとり一人の個別支援計画書を書ける自信がありますし、それぞれの課題や目標、性格など把握しています。

指示を出す立場なので、誰よりも現場のこと、子どもたちのことを理解して、向き合うこと、そして、誰よりも仕事ができて、誰よりも頑張り続ける人間でいたいと思っています。現場で起きている状況を把握していない、口だけの管理者にはなりたくないんです。人に指示する立場の人間だからこそ、常に自分を律していたいと考えています。

いい教材をそのまま使うことは、無意味だということ

ーーデジリハを体験してみて、他に気付きはありましたか?

デジリハを導入する前に感じたことが実はもうひとつあって、デジリハがすごくいい教材なので、デジリハに頼りすぎてしまった結果、きちんと療育しない職員や現場が増えてしまうのでは…と思いました。いい教材を手に入れると、「これをやらせておけばいいや」といった感じで、支援について考えなくなる傾向があるんですよね。導入時に、私が池上店の職員に伝えたのは、「デジリハはあくまでツールだからね。この教材をどう活かし、よりよい支援を行うかは、私たちがどこまでも考え続ける必要があるよ」と、伝えました。

ーーデジリハ導入した後の変化について教えてください。

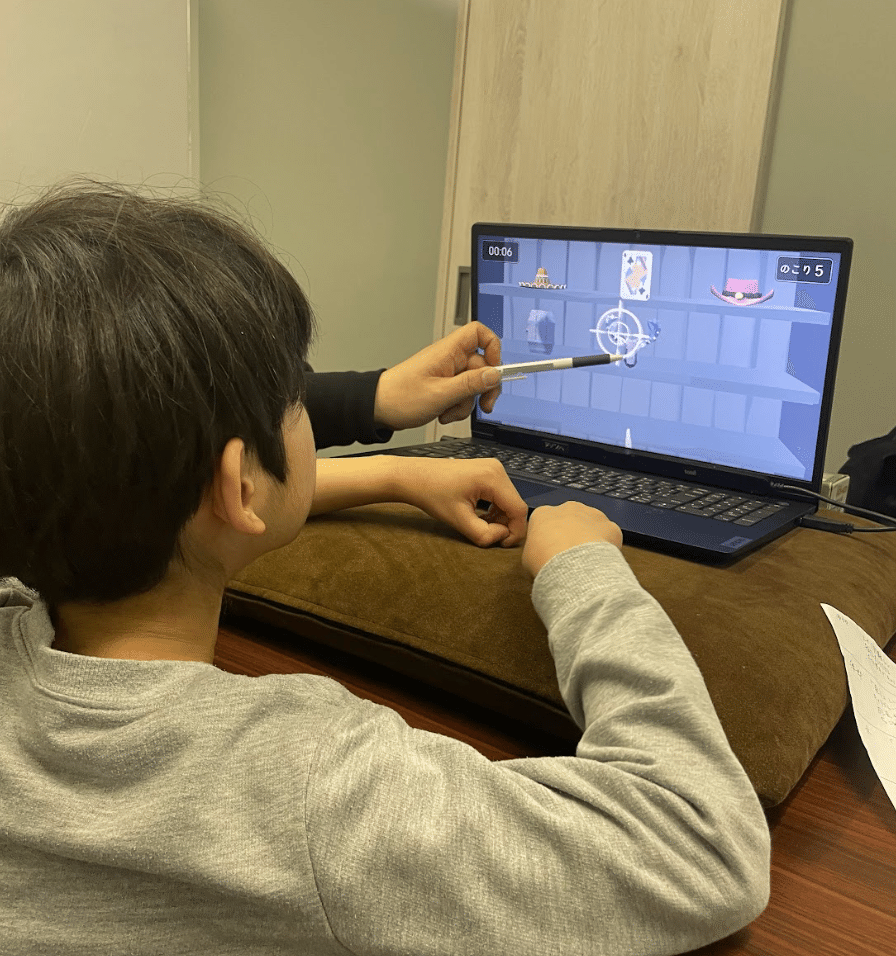

子どもの変化というところでは、何回も重ねて遊んでいくうちに、遊び方やルールを理解していることが表情や行動で見えたと思います。初期に設定していたスコアを短時間でクリアしたり、高得点を出したりと数字で見える部分もありましたね。

デジリハacademyの卒業発表に向けて、私たちはTobii Eye Tracker に注力して活用してきました。アプリで遊んでいく中で、子どもたちがつまずくポイントが見えたと思っています。目の動きって、日常生活ではなかなか数値的に計れないものですよね。一定の箇所に視線を合わせ続けることが苦手な子や焦点をなかなか対象に合わせられない子もいて、これまでの遊びの中では見えなかった気付きや発見がありました。

色の概念も同じです。「赤色」は理解しているけど、「じゃあ黄色はどれでしょう?」と質問すると、黄色がわからずタッチできない。このお子さんは「黄色」を理解していないことに“気づく”。アプリを通じて、子供の特徴とか特性をさらに発見しやすくなったと思います。

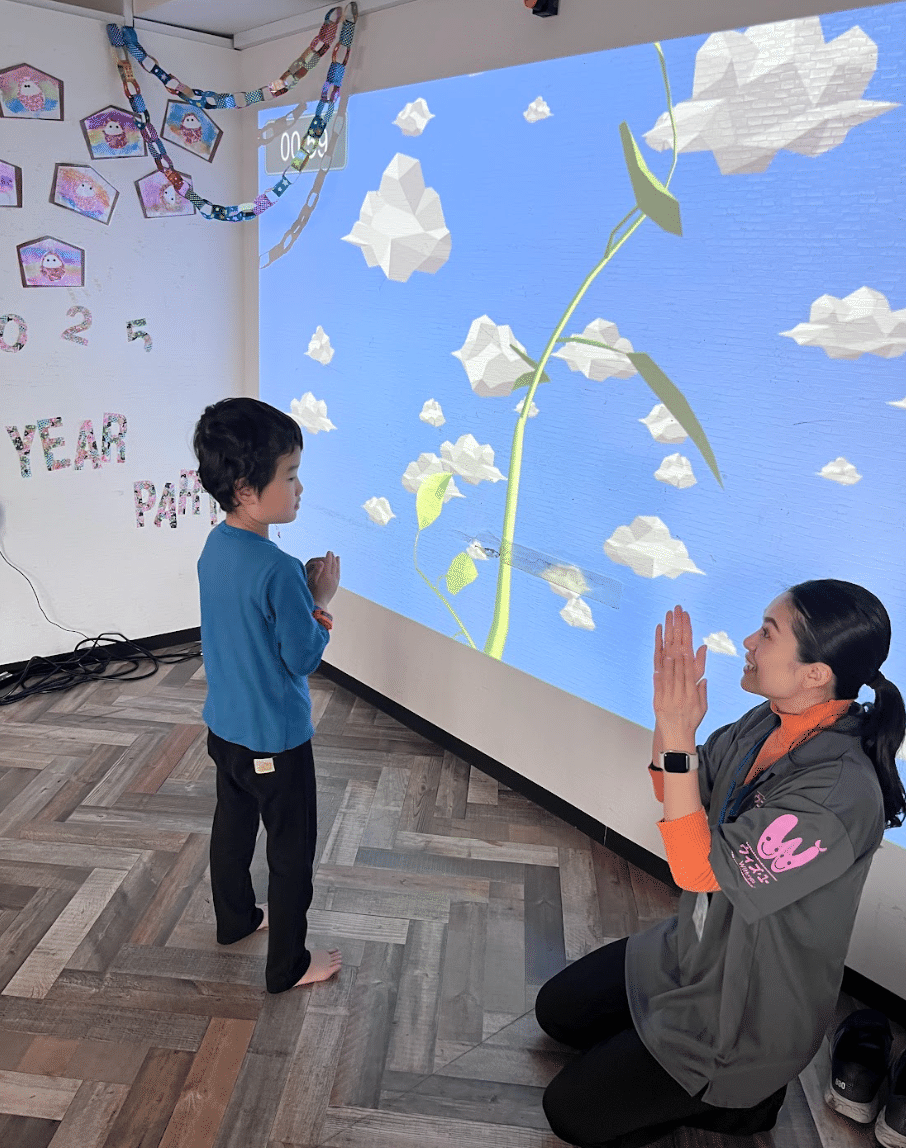

施設の変化だと、ルール性のある遊びが広がった感じがありましたね。「そらの水族館」を活用して、「ジャンプを3回したらタッチしよう!」と呼びかけると、指示通りに行動してタッチできる…。言葉だけで説明しても、難しい場面が多々あるのですが、アニメーションがあり、注目できるからこそ、指示が入るんでしょうね。ルールのある遊びがわかりやすく遊べる点が非常に良いと思っています。

ーーデジリハを使った珍エピソードがあると伺いました。

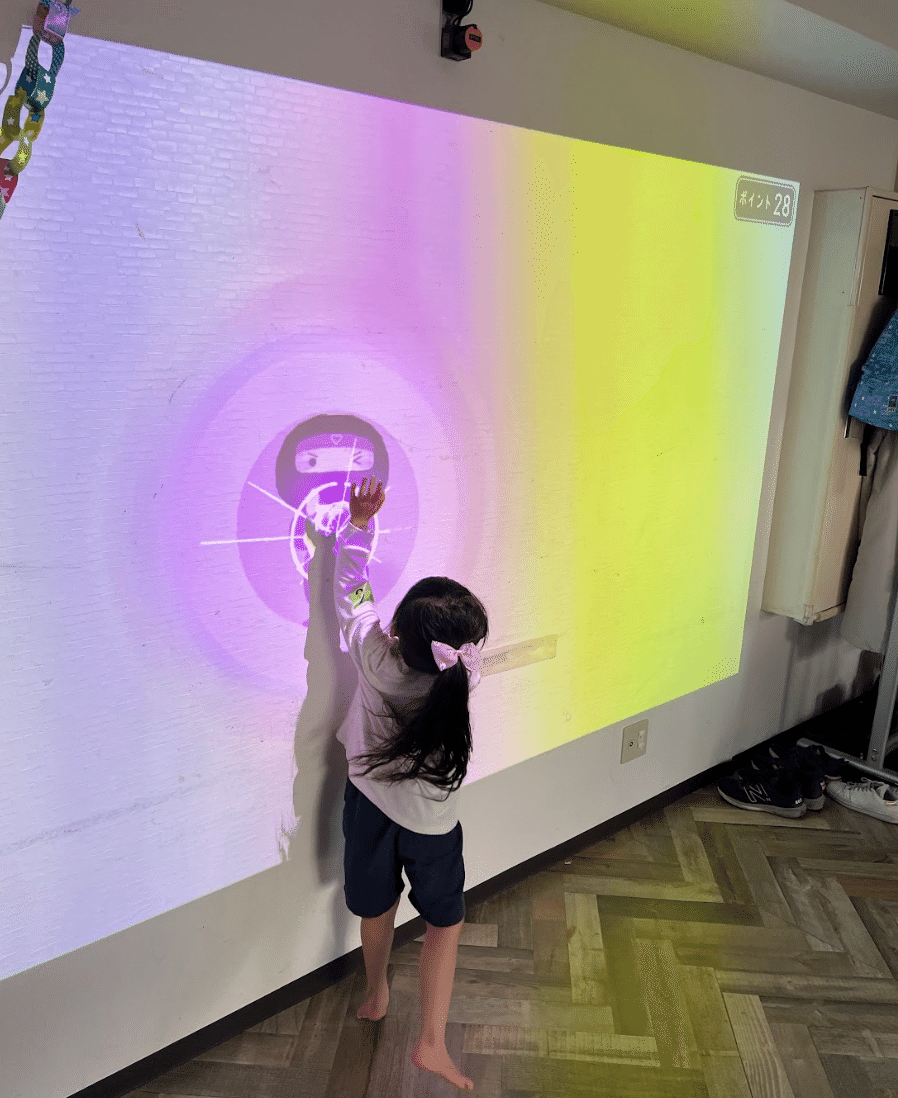

「忍者でドロン!」を活用して、順番に忍者に触ってもらうために、一列に並ばせるルールにしたんです。名前を呼ぶのではなく、子どもひとりひとりに「1番さん!」「2番さん!」と番号を付ける。自分の番号が呼ばれたら、一列に並んでいく。

1番目、2番目と順番がわからない子に対しては、動物に置き換えて、1番はウサギ、2番はクマと付けて、とにかく名前では呼ばない! 状況を把握して一列に並ぶ練習を、デジリハを使ってやってみたんです。

はじめは私たちがすごくバタバタしてしまって、子どもたちを一列にうまく並ばせられなかったですよ。でも、30分程続けていたらいつの間にかピタッと一列にちゃんと並んでたんです(笑)。

その日は、デジリハの営業担当の藤野さんもいらっしゃり、「いつの間にか列になってましたね〜!」と笑いながら話したのを覚えています(笑)。私たちは汗だくでしたが、よい活動でした(笑)。

自分の番号を呼ばれたら前にでてタッチする。タッチしたら自分の席に戻る。このルールや流れを、遊びの中で身体で理解した瞬間でしたね。

見学にくるお子さんにもデジリハ体験!その反応は・・・

見学できてくれたお子さんにも、デジリハの体験をしてもらっています。初めてくる場所だと、緊張して入り口で留まっちゃうお子さんもいるんですが、デジリハを映すと、アニメーションに反応してなのか、積極的にスクリーンの前にきてくれて触ってくれる子もいます。「デジリハしたい!」と通ってくれている子も増えたので、見学時にもデジリハを使わせてもらっています!

デジリハは支援の質を高めるためのツールでしかない

支援の引き出しはたくさんあるに越したことはない!

ーー経営的視点での気付きもあれば教えてください。

新人職員でも支援の一つのツールとして取り組みやすいと思っています。ある意味セットアップの仕方さえ知っていれば、すぐ現場で活用できますね。

もちろんパソコンやデジタルツールに抵抗を抱く職員もいて、最初は「使い方が分からない」と弱音を吐いていました。でもそれって使い方が分からないじゃなくて、使い方の練習をしていないだけなんですよね。「できないという前に練習してみたのか?自分で遊んでみたのか?」と問いかけ、子どもの来ていない時間にたくさん触ってもらいました。遊び方に慣れてくると、こんなことできるかも?!と職員の方から発信があったりして、よい学習の場になっていると感じています。

セットアップも日々練習

使い方もしっかり練習時間をとっています。お子さんたちの療育の時間は限られているので、セットアップにつまずいて無駄に時間を費やしてしまうのは、もったいないじゃないですか。職員同士で練習しあったり、私も一緒に交じってレクチャーしたりしています。導入から約4ヶ月間は藤野さんが定期的にきてくださったので、藤野さんにセットアップの仕方を教えてもらい、藤野さんの見守りのもとセットアップしてみる練習を繰り返し行って、立ち上げから、支援を経て、片付けまで一人で出来るようにしていきました。

ーー訪問型研修を池上店で約4ヶ月間実施してみての変化や気付き、感想を教えてください!

その1.即座に疑問点を解消! すぐに現場に活かせることができる

セッティングから、PC起動の仕方、基礎から応用の活用方法までを、藤野さんの操作を直接見て、すぐ現場に活かせることがとても良かったです。「その場ですぐに聞ける」は心強いです。私たちから「こんな感じに子どもたちに使ってみたいんですが、どのアプリだったらできますか?」とふわっとした質問や、言語化できない思いを、さっと拾いあげ、正確に求めている答えが返ってくるのはありがたかったですね。

その2. 直接フィードバックを受けられ、予習復習にも!

こういうツールを導入後、よくありがちなのが「はい、あとは施設で対応よろしくね」と放り投げられてしまうパターン。導入してみたものの、操作方法もわからないし、活用の仕方に困り、当たり前に施設内で活用しなくなっていく。やり方を教えてもらうだけじゃなくて、職員が活用した内容を直接みてもらい、フィードバックをもらえたのは、訪問研修の意味があると感じています。

池上店では予習復習のサイクルにしたことで、活用の定着ができたと思っています。藤野さんがくる日は予習、藤野さんがいないときは予習でやったことを復習で活用してみる。曜日によって来てくれるお子さんも違うので、予習通りにはいかないこともあるんですが、「次はこうやって使ってみましょうか!」と、予習と復習から生まれた質問や解決方法を、アイデアベースで提案してもらえて、活用の定着に繋がっていると実感しています。

その3.「架け橋」的な存在、安心感が生まれ、コミュニケーションも広がる

例えば、池上店が取り組んだ活用方法を、加盟店や他事業所さんに紹介してくださったり、逆も然りで、他の事業所さんで取り組んでいる事例もデジリハを使いながら共有してくれて、職員とのコミュニケーションも広がったと思っています。安心感と改善提案のスピード感があり、いいサイクルができたと感じています。

ーーそれでは療育で萩原さんが大切にしていることはなんでしょうか。

「自分の力で自分の人生を歩んでほしい」をモットーにしています。

「自分の力で自分の人生を歩む」これは私自身の考え方でもありますし、事業所の支援方針にもなっています。

どんな障がいがあっても、自分の人生を自分で選択していいことを療育でも伝えていきたいんですよね。

これは私の考え方になりますが、障がい児・者を過剰に生み出しているのは福祉業界なのでは?と思うことがあります。「障がいがある人には優しくしなきゃ」「この子には配慮してあげなきゃ」という凝り固まった考えが、健常者と障がい児・者の壁を厚くしているように思えるんです。

私は障がいがあっても、私たちと変わらないように接していいと考えています。すべてを手助けする必要はなく、配慮や支援が必要なときに適切なサポートを行う。ご本人の可能性を潰してしまうような、レールを敷いてしまう支援はしたくないんです。そのためには、きちんと社会のルールを学んでもらったり、集団行動が出来たり、挨拶が出来るように子どものうちから訓練することが望ましいと考えています。

池上店では、ポジティブな意味を込めて、”たくましい子”に育てていきたくて、“自分で取り組むことを増やす=自立”と捉えて、支援を行っています。

ーー3月18日はデジリハACADEMY3期の卒業式でした。参加してどうでしたか?

ウィズ・ユー池上は他の施設と比較すると、体育会系よりの事業所だと思っています(笑)。ACADEMYに参加しなかったら絶対に気づかなかったアプローチ方法に出会いました。

ある施設さんが重症心身障がいのお子さん向けに、「そらの水族館」の背景を黒にして、オブジェクトの数を絞って遊ばせていることを知り、”オブジェクトの数を減らすこと” が私にとっては新しく大きな発見だったんです!

日々デジリハを活用する中で、オブジェクトを減らす観点がなく、「できるところまで頑張ろう!」「たくさんタッチしよう!」と、どうにかしてできる方法を探して取り組んでみるスタンスだったので、一点に狙いを定めることも一つの手法であると気づかされた瞬間でした!

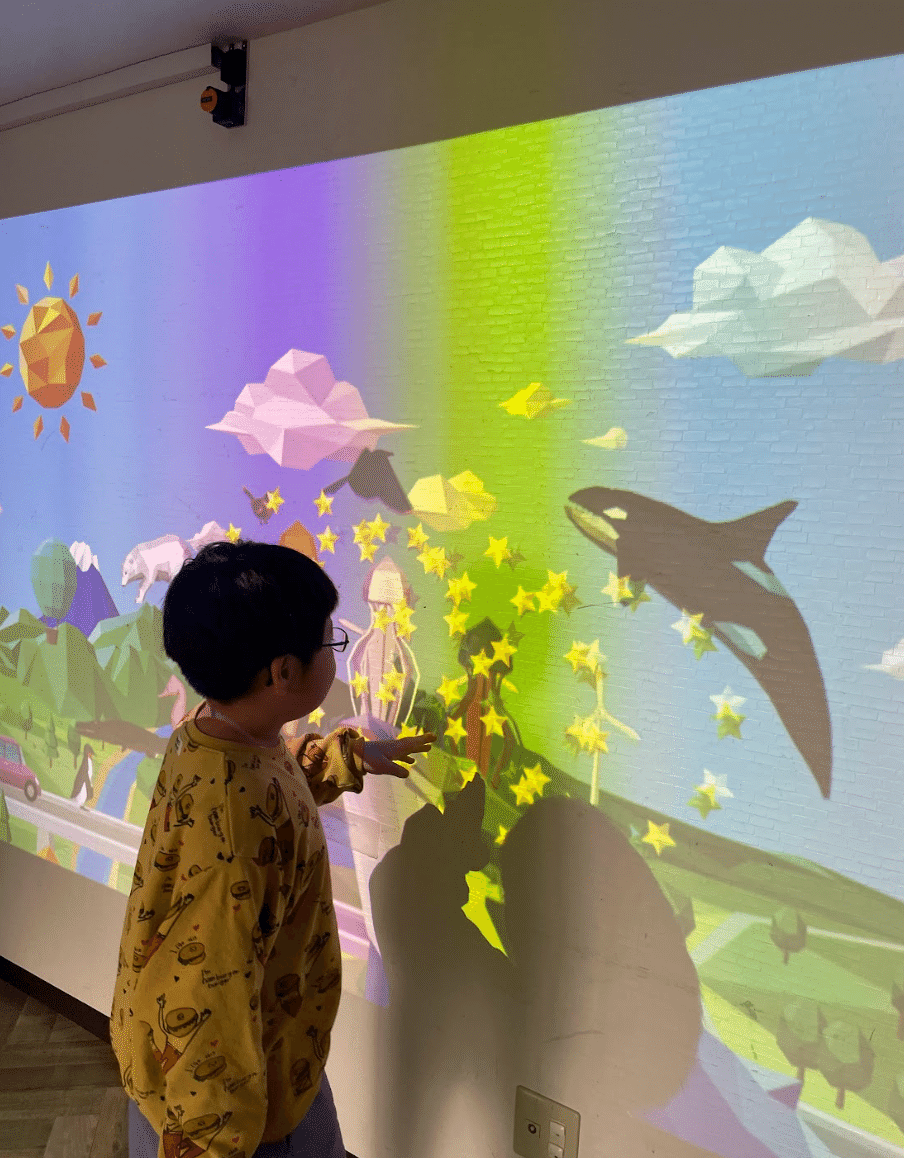

オブジェクトを減らしてトライしてみたんです。太陽やくじらのオブジェクトを印刷して、ラミネートをかけてカードを作成し、提示したカードと同じオブジェクトをタッチする遊びを取り入れてみました。提示するカードを減らして、画面にうつすオブジェクトも減らしてみたところ、その児童の集中度が増したんです。これまで持っていなかった新しい視点に出会って活用方法を知り、現場でチャレンジできて、とてもいい機会になりました。

ーー最後にメッセージをお願いします!

デジリハはとにかくすごくいい教材です。たくさん活用して、たくさん子供たちの笑顔を作れるようにしていきたいと考えています。簡単に活用できるし、遊べるアプリもたくさんある。だからといって、私たちが努力しなくていいわけではありません。私たちがしっかり活用方法を勉強して、療育のスキルをあげて、試行錯誤しながら、療育の引き出しをたくさん作っていかなければならないと思っています。デジタルを取り入れた療育として思う存分に活用し、直営店としてウィズ・ユー内での導入を広げていければと思っています。あとは研修や採用にもデジリハを取り入れていきたいですね!

ウィズ・ユー池上店:https://www.with-ac.com/shisetu/ikegami/

更新日:2025年5月2日

記事一覧に戻る